お笑いコンビ・かまいたちが、12月29日に放送されたバラエティ番組「クイズ!よしもとキングダム2022」(関西テレビ)に出演。山内健司(41歳)と濱家隆一(39歳)、どちらの豪邸が高いのか、との問題が出題された。

なお、濱家は今年4月から5月にかけて、複数のテレビ番組で、東京に120平米、2LDKのマンションを購入したと告白。ただ、値段については明かしていない。

“豪邸暮らし”かまいたち山内と濱家、高い家はどっち? - ナリナリドットコム

Read More

なお、濱家は今年4月から5月にかけて、複数のテレビ番組で、東京に120平米、2LDKのマンションを購入したと告白。ただ、値段については明かしていない。

マイナビ進学総合研究所は、高校生の各大学への認知度およびイメージを把握するための「大学認知度・イメージ調査」を実施。大学進学を希望する高校3年生約8000人から得た回答を「マイナビ進学 大学認知度・イメージ調査 2022 調査報告書」として発表しました。

今回はその中から九州・沖縄エリアにおける「就職力が高い」イメージのある大学ランキングをお送りします!

※本ランキングは高校生の在住エリアに本部を置く大学のみが対象となっています。

(出典:マイナビ進学総合研究所「大学認知度・イメージ調査 2022」)

advertisement

第2位は「九州工業大学」でした。

「九州工業大学」は1907年に前身の私立明治専門学校が創立された国立大学です。現在は工学部と情報工学部の2つの学部と3つの研究科で教育活動を展開しています。

その就職率は学部で100%、大学院で99.4%となっており、就職希望者のほぼ全員が就職している計算となります(令和3年度学部卒業・大学院修了者データ)。就職者が多い順に企業名を挙げていくと、NECソリューションイノベータ(17人)、パナソニック(17人)、京セラ(15人)、日立製作所(13人)と、日本を代表する企業が見られます。

advertisement

第1位は「九州大学」でした。

「九州大学」は福岡県福岡市西区に本部を置く国立大学。旧帝国大学の一角を占める名門校として、13の学部を擁する形で学生の教育・研究活動にあたっています。

そんな九州大学では、学生の就職サポートにも力を入れています。就職情報室では、四季報、業界地図をはじめとする各種資料の閲覧が可能となっているほか、 複数のエリアに開かれた就職相談室では進路・就職アドバイザーによる就職相談も実施されており、就職に関する悩みを解決する体制が整っています。

ランキングの全順位は、次のページからご覧ください!

Amazonのアソシエイトとして、当サイトは適格販売により収入を得ています。

[unable to retrieve full-text content]

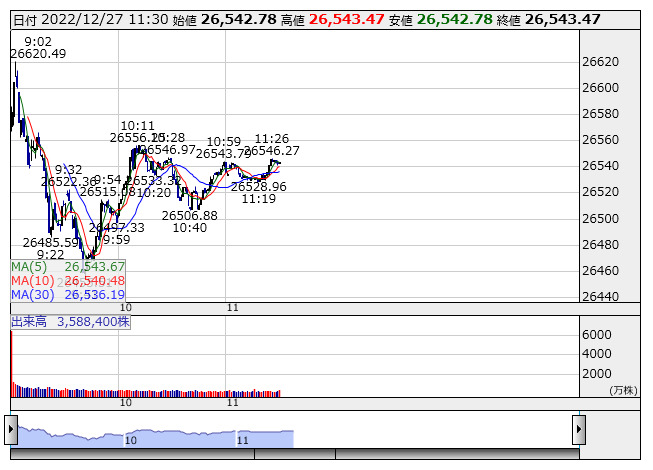

〔米株式〕NYダウ続伸、54ドル高=ナスダックも高い(28日午前) Yahoo!ファイナンス 日経平均 <1分足> 「株探」多機能チャートより

日経平均 <1分足> 「株探」多機能チャートよりきょう前場の東京株式市場は強弱観対立のなかも、日経平均は上値を指向する展開。2万6000円台後半は戻り売り圧力が強く上げ幅は限られているものの、終始プラス圏で推移した。前日の欧米株市場が休場ということもあり、手掛かり材料難が意識される状況ながら、消費関連株を中心に個別株物色意欲は旺盛だ。値上がり銘柄数は1400を超え、プライム上場銘柄の76%を占めている。また、業種別でみると33業種中29業種が上昇している。中国・上海株市場が堅調な値動きをみせていることも買い安心感につながっているもようだ。

個別ではファーストリテイリング<9983>が高く、オリエンタルランド<4661>も値を上げた。日本航空<9201>が買われ、高島屋<8233>も上昇した。また、資生堂<4911>が人気を集めた。ペプチドリーム<4587>は大幅高。パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス<7532>の上げ足も目立つ。半面、東京エレクトロン<8035>が冴えず、信越化学工業<4063>もやや売りに押される展開に。SMC<6273>も軟調。シルバーライフ<9262>は急落した。しまむら<8227>も値を下げた。

日経電子版をご利用いただき、ありがとうございます。 エキスパートへのメッセージを、以下のフォームよりご入力ください。 ご入力内容は、Think!事務局が確認してサービス改善の参考にさせていただきます。

※すべてのメッセージをエキスパートにお伝えするとは限りません。

※このフォームからのメッセージに対する返信は行っておりません。予めご了承ください。

「買い物山脈」は、編集部員やライター氏などが実際に購入したもの、使ってみたものについて、語るコーナーです

中古市場にまれに流れてくる企業のリースアップのシンクライアントが熱い。世代的には2017年前後の製品が多いが、そこそこ高性能な機種が放出される場合もあり、数千円で省電力かつ十分な性能の自宅サーバー用PCを手に入れることができる。今回は、そんなシンクラを3台用意してProxmoxを使ったハイパーコンバージドインフラに仕上げてみた。

落札価格が吊り上がってしまうので、あまり言いたくなかったのだが、オークションサイトでたまに見かけるリースアップのシンクラがお買い得だ。

機種によって性能や拡張性に差があり、パーツが欠品している場合もあるので、慎重に選ぶ必要はあるのだが、今回筆者が落札した富士通の「FUTRO S740」であれば、最終的に5,000円前後で落札できることが多い。

| 【表】FUTRO S740のスペック | |

|---|---|

| CPU | Celeron J4150(1.5GHz、4コア) |

| メモリ | 4GB(1スロット) |

| ストレージ | 32GBフラッシュメモリ |

| LAN | Gigabit Ethernet |

| 無線LAN | Wi-Fi 5(IEEE 802.11ac) |

| USB | 3.0×2、2.0×4 |

| ディスプレイ出力 | DisplayPort×2 |

| サイズ | 36×165×147mm |

| 重量 | 約0.6kg |

| 消費電力 | 4W(最大50W) |

安いからと言って、シンクライアントなんて買って何に使うのか? と疑問に思うかもしれないが、シンクライアントと言っても、中身はただのPCであり、少し手を加えるだけで、自宅に最適な、小型で、省電力で、実用的な性能のサーバーへと生まれ変わるのだ。

特に、今回購入したFUTRO S740は、搭載されているCPUがGemini Lakeのモバイル向けプロセッサ「Celeron J4105」となっており、4コア4スレッドの1.5GHz(ブースト時2.5GHz)で動作するうえ、サーバーに欠かせないIntel VT-xなどの仮想化テクノロジにもきちんと対応している。

数年前であれば、自宅向けの小型サーバーと言えば、Raspberry Piを利用するのが一般的だったが、現状は価格が上昇しすぎており(実売で2万円以上)、とても自宅のお遊びサーバー用に使えるものではなくなってしまった。

そこで注目が集まっているのが、こうしたスペックのわりに低価格なリースアップのシンクラというわけだ。メモリを増設できるうえ、仮想環境としても扱いやすいため、国内外のマニアの間で、サーバーやIoT制御用に活用する例が増えており、オークションで静かな争奪戦が繰り広げられている。

FUTRO S740は、自宅用サーバーとしての素性はいいものの、いかんせん中古となるため、重要なパーツが欠品している場合があるうえ、サーバーとして使うことを考えるとメモリやストレージなども標準構成では物足りない。

そこで、今回は以下のようなパーツを追加で購入した。

最終的に2~3カ月かけて、良い出物を探しながら、4台のFUTRO S740を購入したが、今回はそのうちの3台を使った構成の合計費用は以下の通りだ。

FUTRO S740自体は5,000円前後で買えたが、最終的にハイパーコンバージドインフラとして構成するために、16GBのメモリと分散ストレージ用の512GB NVMe M.2 SSDを思い切って購入した。ここを抑えれば、1台あたり1万円台に費用を抑えることも不可能ではない。

| 購入価格 | 個数 | 小計 | |

|---|---|---|---|

| FUTRO S740 AC無し | 4,910円 | 2 | 9,820円 |

| FUTRO S740 SSD無し | 5,500円 | 1 | 5,500円 |

| 互換ACアダプタ 19V 65W | 1,659円 | 2 | 3,318円 |

| SATA SSD 120GB(2242) | 2,903円 | 1 | 2,903円 |

| NVMe M.2 SSD 512GB | 5,480円 | 3 | 1万6,440円 |

| メモリ DDR4-2400 16GB | 7,980円 | 3 | 2万3,940円 |

| M.2 ngff keyM to keyA | (8.99ドル+送料) | 3 | 万5,566円 |

| 合計 | 6万7,487円 | ||

| 1台あたり | 2万2,496円 | ||

購入したパーツ類は、基本的に組み込むだけだが、いくつか注意点があるので記載しておく。

FUTRO S740およびCeleron J4105は、公式にはメモリは最大8GBまでの対応となっているが、DDR4-2400であれば16GBでも認識した(筆者はCrucial CT16G4SFD824Aを使用)。逆にDDR4-2400以外だと容量が少なくても認識しないので、メモリを購入する際は注意が必要だ。

仮想マシンを複数動作させる場合はメモリが多い方が助かるうえ、後述する分散ストレージのCephがメモリをそれなりに消費するので、メモリは多ければ多いほどいい。

FUTRO S740には、内部にM.2 SATAスロットが1つしか用意されていない。詳しくは後述するが、今回の構成では、システムがインストールされた領域とは別に未使用のストレージが必要だったため、無線LANアダプタが搭載されているM.2 Key Mスロットをストレージに転用した。

無線LANアダプタ向けのM.2 key Mをストレージ用のM.2 key Aに変換するケーブルをAliExpressで購入し、標準の無線LANアダプタを取り外して、NVMe M.2 SSDを装着している。

このM.2スロットはPCIe 3.0 x1なので、最大速度が8Gbpsとなってしまうが、SATA 6Gbpsと同等以上の速度が見込めるうえ、あくまで自宅用サーバーなら、そこまで速度にこだわる必要はないので十分と言える。

もちろん、FUTRO S740にはUSB 3.0(最大5Gbps)も搭載されているので、外付けで構わなければUSB SSDを後述する分散ストレージに使ってもかまわない。

逆に言うと、どのインターフェイスでも速度はそこそこなので、高価格な高性能SSDを購入しなくて済む。

というわけで、最終的に組み上がったのが、以下のような自宅サーバーだ。

以前、INTERNET Watchのレビュー用に購入した長尾製作所のUSBファン付きルーター冷却台(NB-USBFAN-RTST)がピッタリなサイズ感だったので、ここにFUTRO S740の筐体のメッシュ穴を使ってネジで固定している。冷却も兼ねた構成で、気に入っているが、ファンの音がもう少し静かだとありがたい。

ちなみに、もう1台分スペースがあるので、最大4台の構成が可能となっている。そのうち、もう1台も追加する予定だ。

今回目指すのは、単なる自宅サーバーではなく、家庭用ハイパーコンバージドインフラ(以下HCI)だ。

Nutanixなどで知られるHCIは、複数台のサーバーで、それぞれのサーバーに内蔵されたコンポーネントをソフトウェアで統合したプラットフォームとなる。

ポイントは主にストレージで、従来の(ハイパーではない)コンバージド環境の場合、外部に独立したストレージ装置を用意する必要があったが、ハイパーコンバージドの場合、サーバーマシンに内蔵されているストレージを共有する形となる。なのでわざわざM.2スロットで、共有用のストレージを確保したわけだ。

ここでの構成のように、一般的なPCで構成可能なので、シンプルで価格も抑えやすく、拡張もしやすいのが特徴だ。

このような構成を今回はオープンソースの仮想マシンプラットフォームである「Proxmox VE」を利用して構築する。

Linuxベースで汎用性が高く、QEMU/KVMによる仮想マシンとLXCによるコンテナを管理できるうえ、簡単にクラスタ構成ができる。さらに、Cephによる分散ストレージにも対応しており、こうした機能をすべて無料で利用できてしまう

インストール方法は簡単なので、省略するが、ProxmoxのサイトからISOをダウンロードしてUSBメモリなどに書き込み、FUTRO S740にインストールするだけだ。

インストーラの指示に従うだけなので、特に難しい設定は必要ない。以下の記事でインストール時の画面を紹介しているので、これを参考にすればいい。

Proxmoxを3台のサーバーすべてにインストールしたら、まずクラスタを構成する。

3台のサーバーのうち1台の管理画面にアクセスし、「データセンター」の「クラスタ」から、「クラスタを作成」をクリック。クラスタ名を設定し(ネットワークは同一でOK)、クラスタを作成しよう。

続いて「Join情報」をクリックし、ほかのノードをクラスタに参加させるための文字列をコピーする。これをほかのサーバーのクラスタ参加画面に順番に入力すればクラスタが完成する。

この状態で、1台のサーバーから、3台すべてのサーバーを管理できるようになり、クラスタ間で仮想マシンを移動(マイグレーション)可能になる。

Cephはオープンソースの分散ストレージソフトウェアだ。Proxmox VEではCephを簡単にインストール、構成できるようになっているため、基本的に画面の指示に従って各サーバーにインストールするだけで利用できる(2台目以降は1台目の構成を自動認識)。

Cephのインストールが完了したら、詳細な構成を作っていく。

最初は、「モニタ」にサーバーを追加しておく。今回は3台構成なので、ほかの2台もモニタに追加しておく。これで、3台のサーバーのうち1台が落ちても、ほかの2台のストレージでそのまま運用可能になる。

続いて、「OSD」でストレージを登録する。今回は、SATA SSDにProxmoxのOSをインストールし、M.2のSSDは空のままにしてある。Cephでは、未使用のストレージを利用するので、このNVMeのSSDを各サーバーで登録する。

最後に「Pool」を作成する。「Ceph FS」でファイルストレージを作成することも可能だが(ISOやテンプレート保管用に利用)、今回は仮想マシンそのものを保管するCeph/RBDブロックストレージを作成する。

Poolの新規作成で、今回は3台のディスクを使うので、「pg_num」に「128(推奨値)」を指定する。このあたりは、Cephの細かな規定があり、1OSDあたり250割り当てらえるPG数(今回なら3台なので750PG)を越えないように、プールごとにPG数を割り当てる必要がある(今回は128指定なので128×3=384使用)。

つまり、今回のケースの場合、1つしかプールを作成できない(2つにすると384×2で750を超えてしまう)。PGを少なくすれば多くのプールを作成できるが、PGの値によってパフォーマンスが変化するので、推奨の128で設定しておくのが無難だ。

これでCephによって、3台のサーバーに内蔵されているNVMe M.2 SSDがネットワーク経由で共有され、各サーバーに分散してデータが保存されるようになった。ハイパーコンバージドインフラの完成だ。

Cephによって、ストレージが共有されるようになると、クラスタの各ノード間での仮想マシンの移動が楽になる。

仮想マシンのストレージは共有ストレージにあるので移動しなくて済み、純粋にメモリのコピーのみで仮想マシンを別のサーバーに移動できる。

今回の構成では、Cephのネットワークを通常のネットワークと共有しているうえ、速度が1Gbpsなので、あまり速い環境ではないが、それでも4GBのメモリを割り当てたWindows 11でYouTubeを再生した仮想マシンを2分ほどで移動できた。計算上のダウンタイムは906msとなった。

ライブマイグレーションの場合、純粋な4GB分のメモリコピーに加え、コピー中に変更されたメモリの状態を随時コピーするため、合計で7.5GBほどの転送と容量が増え、それに時間がかかったが、それでもスムーズな移動と言える。

もちろん、仮想マシンは起動した状態のまま移動し、再生中のYouTube動画も停止したのは1回だけ、それも2秒ほどだった。YouTubeの場合、バッファがあるので、ほぼ中断させることなく移動できたが、今回の場合ではネットワークが1Gbpsと遅いので、残念ながら瞬断が発生してしまった。

このように、低価格なシンクライアントを利用することで、自宅にハイパーコンバージドインフラを構築することが可能だ。これで、1台のサーバーがオフラインになっても問題なく動作可能で、サーバーの交換や修理なども手軽にできる。ワンランク上の自宅サーバーと言ってよさそうだ。

MMDLabo(東京都港区)が運営するMMD研究所は、「2022年消費者が思うテック企業イメージ調査」を実施。その結果、最も認知度が高い国内のIT企業は「NTTドコモ」(76.9%)だった。

本調査では、事前調査で「IT企業」と聞いて純粋想起された上位19社を選択肢としている。「知っている企業」の回答で「NTTドコモ」(76.9%)に続いて票数が多かったのは「楽天」(72.7%)、「ソフトバンク」(71.2%)だった。

「テック企業」のイメージで最も多いのは「テクノロジーで社会課題の解決に貢献している」(14.3%)。次いで2位「技術が注目されている」(10.7%)、3位「常に新しいことに挑戦している」「生活を便利にする製品・サービスを提供している」(いずれも9.8%)と続いている。

「テクノロジーで社会課題の解決に貢献」「技術が注目されている」「常に新しいことに挑戦」「生活を便利にする製品・サービスを提供」のイメージに当てはまる企業をそれぞれ聞いたところ、「テクノロジーで社会課題の解決に貢献している」「技術が注目されている」は3位「KDDI」、2位「NTT」「ソフトバンク」、1位「NTTドコモ」となった。

「常に新しいことに挑戦している」は「楽天」が最多で、2位「ソフトバンク」、3位「NTTドコモ」。「生活を便利にする製品・サービスを提供している」も、1位は「楽天」。2位「NTTドコモ」、3位「LINE」だった。

調査は11月25〜28日、全国15〜69歳の男女を対象にインターネット上で実施した。有効回答数は1万人。

「買い物山脈」は、編集部員やライター氏などが実際に購入したもの、使ってみたものについて、語るコーナーです

中古市場にまれに流れてくる企業のリースアップのシンクライアントが熱い。世代的には2017年前後の製品が多いが、そこそこ高性能な機種が放出される場合もあり、数千円で省電力かつ十分な性能の自宅サーバー用PCを手に入れることができる。今回は、そんなシンクラを3台用意してProxmoxを使ったハイパーコンバージドインフラに仕上げてみた。

落札価格が吊り上がってしまうので、あまり言いたくなかったのだが、オークションサイトでたまに見かけるリースアップのシンクラがお買い得だ。

機種によって性能や拡張性に差があり、パーツが欠品している場合もあるので、慎重に選ぶ必要はあるのだが、今回筆者が落札した富士通の「FUTRO S740」であれば、最終的に5,000円前後で落札できることが多い。

| 【表】FUTRO S740のスペック | |

|---|---|

| CPU | Celeron J4150(1.5GHz、4コア) |

| メモリ | 4GB(1スロット) |

| ストレージ | 32GBフラッシュメモリ |

| LAN | Gigabit Ethernet |

| 無線LAN | Wi-Fi 5(IEEE 802.11ac) |

| USB | 3.0×2、2.0×4 |

| ディスプレイ出力 | DisplayPort×2 |

| サイズ | 36×165×147mm |

| 重量 | 約0.6kg |

| 消費電力 | 4W(最大50W) |

安いからと言って、シンクライアントなんて買って何に使うのか? と疑問に思うかもしれないが、シンクライアントと言っても、中身はただのPCであり、少し手を加えるだけで、自宅に最適な、小型で、省電力で、実用的な性能のサーバーへと生まれ変わるのだ。

特に、今回購入したFUTRO S740は、搭載されているCPUがGemini Lakeのモバイル向けプロセッサ「Celeron J4105」となっており、4コア4スレッドの1.5GHz(ブースト時2.5GHz)で動作するうえ、サーバーに欠かせないIntel VT-xなどの仮想化テクノロジにもきちんと対応している。

数年前であれば、自宅向けの小型サーバーと言えば、Raspberry Piを利用するのが一般的だったが、現状は価格が上昇しすぎており(実売で2万円以上)、とても自宅のお遊びサーバー用に使えるものではなくなってしまった。

そこで注目が集まっているのが、こうしたスペックのわりに低価格なリースアップのシンクラというわけだ。メモリを増設できるうえ、仮想環境としても扱いやすいため、国内外のマニアの間で、サーバーやIoT制御用に活用する例が増えており、オークションで静かな争奪戦が繰り広げられている。

FUTRO S740は、自宅用サーバーとしての素性はいいものの、いかんせん中古となるため、重要なパーツが欠品している場合があるうえ、サーバーとして使うことを考えるとメモリやストレージなども標準構成では物足りない。

そこで、今回は以下のようなパーツを追加で購入した。

最終的に2~3カ月かけて、良い出物を探しながら、4台のFUTRO S740を購入したが、今回はそのうちの3台を使った構成の合計費用は以下の通りだ。

FUTRO S740自体は5,000円前後で買えたが、最終的にハイパーコンバージドインフラとして構成するために、16GBのメモリと分散ストレージ用の512GB NVMe M.2 SSDを思い切って購入した。ここを抑えれば、1台あたり1万円台に費用を抑えることも不可能ではない。

| 購入価格 | 個数 | 小計 | |

|---|---|---|---|

| FUTRO S740 AC無し | 4,910円 | 2 | 9,820円 |

| FUTRO S740 SSD無し | 5,500円 | 1 | 5,500円 |

| 互換ACアダプタ 19V 65W | 1,659円 | 2 | 3,318円 |

| SATA SSD 120GB(2242) | 2,903円 | 1 | 2,903円 |

| NVMe M.2 SSD 512GB | 5,480円 | 3 | 1万6,440円 |

| メモリ DDR4-2400 16GB | 7,980円 | 3 | 2万3,940円 |

| M.2 ngff keyM to keyA | (8.99ドル+送料) | 3 | 万5,566円 |

| 合計 | 6万7,487円 | ||

| 1台あたり | 2万2,496円 | ||

購入したパーツ類は、基本的に組み込むだけだが、いくつか注意点があるので記載しておく。

FUTRO S740およびCeleron J4105は、公式にはメモリは最大8GBまでの対応となっているが、DDR4-2400であれば16GBでも認識した(筆者はCrucial CT16G4SFD824Aを使用)。逆にDDR4-2400以外だと容量が少なくても認識しないので、メモリを購入する際は注意が必要だ。

仮想マシンを複数動作させる場合はメモリが多い方が助かるうえ、後述する分散ストレージのCephがメモリをそれなりに消費するので、メモリは多ければ多いほどいい。

FUTRO S740には、内部にM.2 SATAスロットが1つしか用意されていない。詳しくは後述するが、今回の構成では、システムがインストールされた領域とは別に未使用のストレージが必要だったため、無線LANアダプタが搭載されているM.2 Key Mスロットをストレージに転用した。

無線LANアダプタ向けのM.2 key Mをストレージ用のM.2 key Aに変換するケーブルをAliExpressで購入し、標準の無線LANアダプタを取り外して、NVMe M.2 SSDを装着している。

このM.2スロットはPCIe 3.0 x1なので、最大速度が8Gbpsとなってしまうが、SATA 6Gbpsと同等以上の速度が見込めるうえ、あくまで自宅用サーバーなら、そこまで速度にこだわる必要はないので十分と言える。

もちろん、FUTRO S740にはUSB 3.0(最大5Gbps)も搭載されているので、外付けで構わなければUSB SSDを後述する分散ストレージに使ってもかまわない。

逆に言うと、どのインターフェイスでも速度はそこそこなので、高価格な高性能SSDを購入しなくて済む。

というわけで、最終的に組み上がったのが、以下のような自宅サーバーだ。

以前、INTERNET Watchのレビュー用に購入した長尾製作所のUSBファン付きルーター冷却台(NB-USBFAN-RTST)がピッタリなサイズ感だったので、ここにFUTRO S740の筐体のメッシュ穴を使ってネジで固定している。冷却も兼ねた構成で、気に入っているが、ファンの音がもう少し静かだとありがたい。

ちなみに、もう1台分スペースがあるので、最大4台の構成が可能となっている。そのうち、もう1台も追加する予定だ。

今回目指すのは、単なる自宅サーバーではなく、家庭用ハイパーコンバージドインフラ(以下HCI)だ。

Nutanixなどで知られるHCIは、複数台のサーバーで、それぞれのサーバーに内蔵されたコンポーネントをソフトウェアで統合したプラットフォームとなる。

ポイントは主にストレージで、従来の(ハイパーではない)コンバージド環境の場合、外部に独立したストレージ装置を用意する必要があったが、ハイパーコンバージドの場合、サーバーマシンに内蔵されているストレージを共有する形となる。なのでわざわざM.2スロットで、共有用のストレージを確保したわけだ。

ここでの構成のように、一般的なPCで構成可能なので、シンプルで価格も抑えやすく、拡張もしやすいのが特徴だ。

このような構成を今回はオープンソースの仮想マシンプラットフォームである「Proxmox VE」を利用して構築する。

Linuxベースで汎用性が高く、QEMU/KVMによる仮想マシンとLXCによるコンテナを管理できるうえ、簡単にクラスタ構成ができる。さらに、Cephによる分散ストレージにも対応しており、こうした機能をすべて無料で利用できてしまう

インストール方法は簡単なので、省略するが、ProxmoxのサイトからISOをダウンロードしてUSBメモリなどに書き込み、FUTRO S740にインストールするだけだ。

インストーラの指示に従うだけなので、特に難しい設定は必要ない。以下の記事でインストール時の画面を紹介しているので、これを参考にすればいい。

Proxmoxを3台のサーバーすべてにインストールしたら、まずクラスタを構成する。

3台のサーバーのうち1台の管理画面にアクセスし、「データセンター」の「クラスタ」から、「クラスタを作成」をクリック。クラスタ名を設定し(ネットワークは同一でOK)、クラスタを作成しよう。

続いて「Join情報」をクリックし、ほかのノードをクラスタに参加させるための文字列をコピーする。これをほかのサーバーのクラスタ参加画面に順番に入力すればクラスタが完成する。

この状態で、1台のサーバーから、3台すべてのサーバーを管理できるようになり、クラスタ間で仮想マシンを移動(マイグレーション)可能になる。

Cephはオープンソースの分散ストレージソフトウェアだ。Proxmox VEではCephを簡単にインストール、構成できるようになっているため、基本的に画面の指示に従って各サーバーにインストールするだけで利用できる(2台目以降は1台目の構成を自動認識)。

Cephのインストールが完了したら、詳細な構成を作っていく。

最初は、「モニタ」にサーバーを追加しておく。今回は3台構成なので、ほかの2台もモニタに追加しておく。これで、3台のサーバーのうち1台が落ちても、ほかの2台のストレージでそのまま運用可能になる。

続いて、「OSD」でストレージを登録する。今回は、SATA SSDにProxmoxのOSをインストールし、M.2のSSDは空のままにしてある。Cephでは、未使用のストレージを利用するので、このNVMeのSSDを各サーバーで登録する。

最後に「Pool」を作成する。「Ceph FS」でファイルストレージを作成することも可能だが(ISOやテンプレート保管用に利用)、今回は仮想マシンそのものを保管するCeph/RBDブロックストレージを作成する。

Poolの新規作成で、今回は3台のディスクを使うので、「pg_num」に「128(推奨値)」を指定する。このあたりは、Cephの細かな規定があり、1OSDあたり250割り当てらえるPG数(今回なら3台なので750PG)を越えないように、プールごとにPG数を割り当てる必要がある(今回は128指定なので128×3=384使用)。

つまり、今回のケースの場合、1つしかプールを作成できない(2つにすると384×2で750を超えてしまう)。PGを少なくすれば多くのプールを作成できるが、PGの値によってパフォーマンスが変化するので、推奨の128で設定しておくのが無難だ。

これでCephによって、3台のサーバーに内蔵されているNVMe M.2 SSDがネットワーク経由で共有され、各サーバーに分散してデータが保存されるようになった。ハイパーコンバージドインフラの完成だ。

Cephによって、ストレージが共有されるようになると、クラスタの各ノード間での仮想マシンの移動が楽になる。

仮想マシンのストレージは共有ストレージにあるので移動しなくて済み、純粋にメモリのコピーのみで仮想マシンを別のサーバーに移動できる。

今回の構成では、Cephのネットワークを通常のネットワークと共有しているうえ、速度が1Gbpsなので、あまり速い環境ではないが、それでも4GBのメモリを割り当てたWindows 11でYouTubeを再生した仮想マシンを2分ほどで移動できた。計算上のダウンタイムは906msとなった。

ライブマイグレーションの場合、純粋な4GB分のメモリコピーに加え、コピー中に変更されたメモリの状態を随時コピーするため、合計で7.5GBほどの転送と容量が増え、それに時間がかかったが、それでもスムーズな移動と言える。

もちろん、仮想マシンは起動した状態のまま移動し、再生中のYouTube動画も停止したのは1回だけ、それも2秒ほどだった。YouTubeの場合、バッファがあるので、ほぼ中断させることなく移動できたが、今回の場合ではネットワークが1Gbpsと遅いので、残念ながら瞬断が発生してしまった。

このように、低価格なシンクライアントを利用することで、自宅にハイパーコンバージドインフラを構築することが可能だ。これで、1台のサーバーがオフラインになっても問題なく動作可能で、サーバーの交換や修理なども手軽にできる。ワンランク上の自宅サーバーと言ってよさそうだ。

ダイヤモンド編集部

Photo:PIXTA

Photo:PIXTA赤字続きの鉄道路線を巡り、存廃の議論が進み始めている。2022年7月、国土交通省の有識者会議が、「輸送密度」(1キロメートル当たりの1日平均旅客数)が1000人未満の線区について、国と自治体と事業者が改善策を協議する仕組みを設けるよう提言。さらに、これに前後するタイミングで、JR西日本とJR東日本がそれぞれ初めてローカル線の赤字額を公表した。

こうした流れを受けて、地方では「地元の路線がなくなってしまう」との危機感が強まっている。北海道の自治体関係者は、「協議に乗ったら負けという雰囲気が出てきた。いかに協議に乗らないかが重要となり、今後、全国各地でJR側との神経戦が生じるだろう」と警戒する。

そこでダイヤモンド編集部は、全国176のJR路線を対象に、輸送密度や2050年の推定沿線人口など四つの評価軸を基にして、独自に廃線危険度ランキングを作成。特集『JR・私鉄「全国376路線」ランキング』(全13回)の#1『JR「廃線危険度」ランキング【全176路線】崖っぷちワースト10にJR東が6路線!』では、JRの「全176路線」について、廃線の危険度が高い路線を独自試算でランキングした。

今回は、JR東海の13路線を対象にしたランキングを紹介する。あなたがなじみのある路線は存続できるだろうか。次ページでチェックしてみてほしい。

次のページ

JR東海「廃線の危険度が高い路線」ランキング…2位紀勢線、1位は?

続きを読むには会員登録が必要です。

会員の方はログイン

消費者の傾向、若者の価値観、働き方の変化――このコーナーでは、ビジネスパーソンの働き方や企業の戦略立案に役立つようなさまざまな調査データを紹介していく。

電子チラシサービス「Shufoo!(シュフー)」を運営するONE COMPATH(東京都港区)は「Shufoo!」を利用する全国の男女6300人を対象に「年末年始に関する意識調査」を実施した。年末年始の最も高い出費を聞いたところ、1位は「おせち料理」(19.0%)だった。

おせち料理は昨年も同様1位だった。イクラ、かずのこ、タコといった海産物、伊達巻などの材料となる卵など、食材の高騰が相次いでいることが影響しているようだ。

2位は「お年玉」(18.1%)、3位は「帰省の交通費」(9.9%)、4位は「初売りセール」(6.4%)、5位は「肉」(5.0%)だった。

食材の高騰が目立つ「おせち」について、作る予定や購入予定を聞いた。「作らないし購入もしない」と答えた人は45.3%と昨年比で約3ポイント増加した。「一部を作り、一部を購入する予定」は29.8%、「全て購入する予定」は18.5%と、合わせて48.3%が購入する予定と回答したが、昨年より約3ポイント減少。お正月におせちを食べない人が年々増加している傾向が見られた。

昨今の値上げが年末年始の出費に影響するかを尋ねた。「影響がある」と答えた人は57.6%、「やや影響がある」は28.2%と、合わせて85.8%もの人が「影響がある」と回答。

具体的には、「おせちの種類を減らす」(30代女性)、「毛ガニの購入を諦めた」(40代女性)、「今まではたらふくビール派だったが、安くてすぐ酔える酒に変更」(40代女性)、「お年玉の額を減らしたい」(30代男性)、「新幹線の指定席ではなく自由席を検討している」(30代女性)、「ガソリン代もかかるので、夫の実家に帰省するか考える」(30代女性)などの声があった。

年末年始を通した出費額について聞いた。「1万円未満」が34.2%でトップ、次いで「1万〜3万円未満」が28.6%、「3万〜5万円未満」が19.7%という結果になった。2021年の結果と大差はなく、低予算化の傾向が見て取れる。

年末年始の帰省予定について尋ねた。「自身の実家」に帰省する予定/した人は26.6%、「配偶者・パートナーの実家」に帰省予定/した人は27.3%だった。

年末年始よりも前または後に帰省する「オフピーク帰省」派の人も、自身の実家で前10.5%、後11.7%、配偶者・パートナーの実家で前6.4%、後10.8%程度いた。

年末年始の時期を外して帰省する理由を聞いたところ「混雑しない時期を選んだ」(40代女性)、「年末年始は混むと予想する」(40代男性)と帰省ラッシュの混雑を回避するためや、「交通費など高くなるから」(60代男性)と繁忙期を避けて旅費を抑えようとする声が聞かれた。また感染予防のため「早めに帰省した方が感染リスクを避けられる」(40代女性)という人もいた。

調査は「Shufoo!」を利用する全国の男女を対象に12月5〜8日、インターネットで実施した。有効回答数は6335人。

[unable to retrieve full-text content] 中日の中西、高い修正力=プロ野球オープン戦 時事通信ニュース 中日の中西、高い修正力=プロ野球オープン戦 - 時事通信ニュース Read More